台灣每十個人就有一人結石!三種尿路結石高危險群

台灣的夏天有夠熱,這件事大家都知道。但是不知道的是,夏天時,尿路結石發作的病人數,是冬天的三到五倍!那尿路結石是怎麼來的?夏天容易發作的話,要怎麼知道自己有沒有可能得尿路結石?尿路結石發作會怎樣、要怎麼辦?且聽老高細細為大家道來!

尿路結石成因,就像河流淤積

尿路結石,指的是發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位的結石。首先,我們一起來了解,尿路結石是怎麼形成的。我們可以把上述的部位,也就是從腎臟到尿道,當作是一條河流,我們上廁所,就是河流的水流到大海裡,有一些物質,例如:尿酸、草酸、鈣、草酸鈣、磷酸鈣,是我們尿液中本就含有,或是在尿液中合成產生的,我們可以把這些物質,當作河流中的砂石。而尿路結石,就是這些物質在尿液經過的地方累積、結合在一起,就像是泥沙沉積而凝結在一起,可能會刮傷河床、或造成淤積。

從上面的比喻,我們也很容易就可以想像,結石是怎麼形成的。就是河川中的水量(尿量)不大,造成砂石(尿液中的物質)沈積。或者,雖然水量(尿量)算大,但河川中的砂石(尿液中的物質)很多,所以還是沈積了。

台灣每十人就有一人尿路結石,夏天更多

台灣人約有一成的人有尿路結石病史,而夏天時,尿路結石發作的病患數量,更是會達到冬天的三到五倍。從前面說過的尿路結石來想,原因其實很簡單。台灣因地處亞熱帶,氣溫本來就比較高,而夏天氣溫就更高了。這就造成人們流汗多而尿量少,尿量少就是河川水量少,結石自然就更容易形成。

尿路結石3種高危險群:白領爸氣、吃重口味、泌尿疾病

環境因素外,我們再來看看哪些人會是容易得尿路結石的高危險群。

-

白領爸氣

根據統計,男人得尿路結石的機率比女人大兩倍。而其中又以中壯年(30~50 歲)、常坐辦公室的白領階級為最多。簡單來說,假如你爸氣外露,又是久坐族,尿路結石很可能會找上你!因為少走動、常憋尿(憋尿就像讓河川暫停流動),所以就容易產生尿路結石!

-

吃重口味

假如喜歡 Hardcore⋯⋯的食物,例如:肉類、重鹹、重甜的口味,也要小心!因為這些食物中含有較多的蛋白質、鈉、糖,會增加尿液中的鈣、尿酸的排泄(也就是增加河川中的砂石),就會提高尿路結石的風險。

-

泌尿疾病

如果有慢性泌尿道感染、先天性或外傷造成尿路狹窄(河道變窄)、長期臥床、攝護腺肥大造成的尿液滯留(河川流速變慢)、副甲狀腺機能亢進、痛風(高尿酸血症)(河川砂石變多)、服用過量制酸劑等,也都容易尿路結石。

尿路結石症狀、治療方式

前面聽起來覺得自己很容易得、很害怕怎麼辦?老高告訴你得尿路結石會有什麼症狀。其實得了尿路結石從可能跟阿嬤一樣沒感覺,到痛到快往生都有可能。因為結石尚小的時候,可能它就只是沉在那裡,或是跟尿液一起自然排出。但是如果它滾動起來,就像前面說的,鈣質結晶粗糙的表面,會在你沒有表皮保護、從來只有液體流過的尿路表面刮來刮去,當然痛不欲生。而刮傷嚴重的話,就會造成輕微的出血。所以尿路結石常見的症狀就是疼痛與血尿。

你說你看完前面更害怕了?會怕就要看醫生啊!假如懷疑自己有尿路結石,或是已經有症狀,一定要去找像老高一樣專業的泌尿科醫師檢查。而且其實,由於體外震波碎石機(ESWL)、內視鏡和其他醫療神兵利器的發明與改進,90% 以上的尿路結石病人不用開刀就可以痊癒。如果遇到結石很大,可能會分階段做震波碎石治療,如果再加上尿路有先天異常(例如:比較狹窄),可能還是需要開刀,但這只佔了全部病例的大約一成左右,要遇到還不太容易呢。所以真的不要怕,尿路結石好好看醫生就對了!

尿路結石懶人包

-

尿路結石成因,就像河流中砂石淤積。砂石多、水流少就容易發生。

-

台灣約有一成人口得過尿路結石,夏天尿量少就更容易發作。

-

尿路結石 3 種高危險群:白領爸氣、吃重口味、泌尿疾病。

-

尿路結石症狀:疼痛、血尿。

-

90% 以上病人尿路結石不用開刀就可痊癒,別怕看醫生。

關於結石的種類、體外震波會不會震碎五臟六腑讓人內功盡廢、如何在日常生活中預防尿路結石,老高會專門再寫文章跟大家講解,敬請期待!還是一句老話,有病,就要去看醫生啊!

其他人也看了

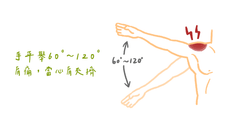

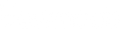

手舉不起來不一定是五十肩!(上)認識肩夾擠症候群

肩夾擠症狀最有名是疼痛弧,只有在60-120度才比較疼痛,在接近頭部的角度好像又沒有明顯的症狀,但隨夾擠所造成的肌腱炎越來越嚴重甚至斷裂,就有可能會造成全部角度都會疼痛......

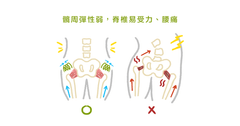

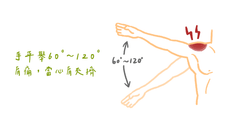

腰痛膝蓋痛,有可能是髖關節失能導致

常見到髖關節在被動評估角度的時候,明顯受限卡卡,無法流暢轉動,髖關節損傷原因可能來自:周邊構造彈性減弱、不對稱長短腳與髖關節肌肉不平衡......

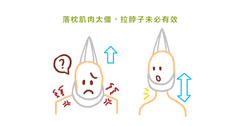

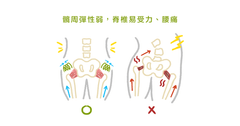

落枕其實是椎間盤突出!落枕拉脖子有效嗎?

每個人一生中一定都會得過的一種病-「落枕」,其實也是椎間盤突出。一個晚上的不對稱姿勢,也會讓椎間盤漸漸突出......

登入中

高銘鴻 醫師

作者