照顧者心理自我照顧

擔任照顧者並不容易,尤其在一個刻不容緩、步調極速的現代社會裡,家庭主要照顧者往往擔負了照顧子女與父母的責任,同時間也是一位全職工作者,在各個社會角色下:為人夫/妻、為人父/母、為人子/女、為人主管/員工等,很難有時間回過頭來,看看自己-我們,除了是別人的「某個誰」以外,我們也是「我自己」。

很辛苦的是,我們往往在承擔社會期待、社會角色之外,他人對我們有期待、我們對自己也有期待,很容易內化了一個對自我角色期待的樣貌。我們可能會期待自己工作表現要突出、要優異、要快、要完美、業績要好;對自己的父母也會期待自己能多照顧、多關心、對他們有多一點耐心、多去看看他們;當自己在自己的小家庭裡,也會期待自己為人父母時要對自己的孩子有耐心、細心、好好說、多陪伴孩子等。各種社會期待壓下來,往往讓我們回到自己的小家庭裡時,已疲憊不堪。但未曾停下來細想,這些社會期待,是不是真的貼近我們的現實生活、或是我們作為一個「人」所能負荷和達成的呢?

當然,我們都希望可以在各方面、各領域都盡善盡美,尤其是面對自己摯愛的家人與孩子時。但不可忽略的是,我們同時也僅僅是一個人,我們會有我們的限制,老天在這方面是很公平的,我們每個人同樣都只擁有24小時,我們同樣都只有有限的體力與身體健康。現代人在一個極速變動的社會環境下,往往忽略了「我們是有限的」這件事,而對自身極限無限上綱,擔心自己「抗壓力不夠」、「不夠認真」、「不夠努力」、「不夠快」,往往在社會期待與自我內化之後,越發忽略了「期待」與「現實」的差距。

因此,當討論到壓力時,往往我會邀請夥伴,去回顧生活中你所面臨的社會期待、自我期待,以及回到現實生活中,你有多少時間、精力,而這些時間與精力我們必須花費在哪裡、什麼地方、哪些人身上,去重新整理與核對,我們身上對自己背負了哪些期待,而這些期待如何對應到現實生活,客觀而言,是我們能夠負荷的嗎?是我們能夠達成的嗎?說到這裡,當然不是要打擊大家的信心,我常在大團體班邀請大家討論,大團體班的好處是,大家往往能在這裡發現:「原來不是只有我一個人有這種感覺」、「原來大家都跟我一樣,覺得好累、壓力好大」、「原來面對這麼多是會壓力這麼大是正常的感受」。與他人一起討論時,可以幫助我們回歸與貼近現實層面:「當一次處理工作、家庭、原生家庭時,壓力很大是很自然的反應」、「當公司主管同事、自己的父母都對自己有期待時,真的很困難每一件事都可以完美達成」、「當同時要應付工作、還要照顧自己的小家庭時,真的常常會感覺分身乏術」,這些「感受」都是好重要的提醒,在告訴我們:作為一個「人」,我們是會累的;在提醒我們:作為一個「人」,我們當然也需要休息。貼近感受可以幫助我們更貼近真實的情況,貼近感受幫助我們接收身體的訊息,去重新整理核對當我的時間、氣力有限時,哪些人事物我對而言是真正重要的,而進一步有機會去陪伴、照顧自己,而不是在腦袋裡、理想上、期待上漫想,在理想上思考縱然有時幫助我們有更多夢想與創意,但在處理壓力層面,若是抱持過度理想有時往往也會讓自己陷入更大的壓力當中。

當我們發覺自身期待與現實有落差時,這並非是壞事,反而是改變的開始,而改變的第一步往往來自於「發現」,當我們發現「哇!這差距也太大了吧!」其實這個「理想」與「現實」的差距也常常是我們壓力的來源,我們總是覺得不夠好,所以不斷敦促自己、逼迫自己要往目標邁進,卻忽略了現實情況中,我們身上已背負多少任務,有時候走不快是正常的,有時候慢慢走其實是保險的,有時慢慢、穩健的走,對完成肩膀上的任務而言可能也是非常重要關鍵的。也就是說,發現落差其實是我們可以嘗試去練習「縮小落差」的開始,縮小落差,可以從調整我們自身期待開始,更客觀的去審視自身現實生活的情況,可以讓我們放下過高、過度完美的想像/期待/理想,不只能幫助我們減輕肩膀上的壓力,更能夠幫助我們用一個合理、客觀的角度去處理現實生活的任務。

抱持對自己合理的期待,其實也能呼應自我照顧中非常重要的一點「自我疼惜(self-compassion)」,提昇對自己的接納、寬容與理解是自我照顧非常重要的基礎。當我們可以疼惜自己的辛苦與疲憊,我們才有機會從自我批評、自責、自我否定中走出來,才有機會讓我們抽出一點時間給自己-照顧自己。

作為照顧者擁有多重角色與任務的同時,時間不夠用、體力不夠都是很正常的感受,也往往是這些感受會讓我們覺得力不從心、很有罪惡感與壓力,讓我們很難把焦點放回自己身上,而容易陷入惡性循環。當我們覺得時間不夠、體力不夠、疲累-->壓力、罪惡感-->覺得還有很多事都沒做、我做的不夠好-->責怪自己為什麼做不好、為什麼別人都可以(自我批評、自我否定)-->更覺得疲累與力不從心。自我責怪容易讓我們陷入越發疲憊、挫折、力不從心的惡性循環,打破惡性循環的第一步是,嘗試練習停止對自己的批評、責怪與否定,只有當我們可以停下最自己的攻擊、傷害,我們才有機會去看見自己的辛苦,甚至更進一步去照顧與疼惜自己的辛苦!往往也只有當我們開始「自我照顧」時,才有機會讓我們成為一個更有效能的照顧者,在生活、工作間達到平衡。

自我照顧可以是相當因人而異的,因每個人本就不同,需要的、想要的被照顧的方式也不一樣,但有一些通則,可以給大家參考:

嘗試每天練習簡單的呼吸法:

嘗試找到一種調節身體的方法,例如:瑜伽、太極、冥想等

嘗試吃的營養健康、睡眠充足

保持社交生活、與朋友家人的聯繫

照顧他人之前,記得,先花些時間、力氣照顧自己,當我們自己被照顧好了,更有精力去照顧別人。自我照顧-從給自己多一點「疼惜」開始,當我們可以給自己更多允許、接納、寬容與理解時,我們自然而然能把自己與他人照顧的更好。

其他人也看了

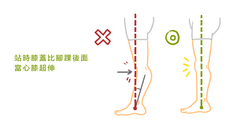

腳跟又腫又凸?物理治療師:認識哈格倫氏症候群

有些人的腳跟上方較突起,多了一個凸凸的骨刺(有些人天生就有,也有人後來才長),就是哈格倫氏變形,英文常叫 pump bump,刺激到阿基里斯腱周邊的滑液囊,導致滑液囊發炎......

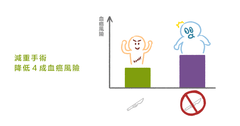

減重手術除了降低心血管疾病風險,也能降低女性的罹癌機率!

許多過重的人,在嘗試許多方法失敗之後,可能會開始考慮進行手術,研究證明,減重手術的好處大於壞處,不僅可以減少未來心血管疾病的發生,降低死亡率,還可以減少癌症的發生......

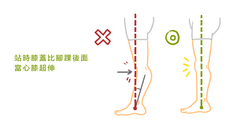

身體不出力讓膝蓋過度往後推,小心膝超伸找上門

正常身體的重心站立時會在膝蓋前方,協助身體做出膝蓋伸直動作達到省力效果,要注意並不是要完全不出力維持膝蓋角度,如果耍廢都不出力維持膝蓋位置,會出現膝蓋過度向後推的狀況......

登入中

楊雅筑 諮商心理師

作者

楊雅筑 諮商心理師。心曦心理諮商所 諮商心理師。美國正向教養協會認證正向教養家長講師/學校講師。美國認證阿德勒鼓勵諮詢師。臺灣阿德勒心理學會認證親子諮詢師/親子生活教練/阿德勒讀書會帶領人。在諮詢工作中發覺,不見得每個人都有機會踏入諮商室,但可能都有著相仿的困擾。因此期盼藉由文章分享,讓心理學可以更普及,讓每個人都能夠擁有好好被照顧與理解的機會。歡迎追蹤 FB 粉專:www.facebook.com/yachupsy/