過度付出者的童年

「若你還沒愛我,表示我付出得不夠,或者你沒有看到我的付出,那我就要做得更激烈。」那是從小到大都沒有感受過的生命驅動力,所以現在無論付出多少代價,都要求自己去得到這份愛。

拯救者的童年,可能是窮苦潦倒,可能是父親或母親缺席,其中一方的照顧者沒有盡到家庭責任,反而需要孩子成為家中支柱。假設是父親缺席而母親需要協助,那拯救者就會接手父親的照顧責任,成為母親的伴侶,照顧她、心疼她,這對一個小孩來說十分辛苦,但也能從中再次獲得母親的愛。

他拯救了母親,讓母親有時間和精力看見自己的好,藉此獲得稱讚。但當父母持續酗酒、晚歸、精神疾病導致哀傷而難以被拯救時,對孩子來說更具挑戰性了。他更是加倍努力,能為父母付出一點點都好,如果這個家給不出愛,那就由他來給。因此在家庭關係中,更加討好或協助父母,象徵性地拯救自己的情感貧乏。

愛,對他來說就是難受與痛苦,但也混雜著甜美與滿足。對拯救者來說,痛苦是與一段情感的連結。透過受苦,能更明白自己需要努力什麼,也更加確定自己的存在。

美國著名的精神分析師蘇利文(Harry Stack Sullivan)說:「孩子的人格輪廓是由父母的焦慮深深蝕刻而成的。」

父母的家庭角色帶來的影響絕對不僅只於童年,父母彼此如何互動、父母如何與孩子互動、父母如何與其他人互動,這些都烙印在小小孩的腦中,從此按照某種方式持續生活下去,就算意識到要改變,若沒有探索、引導、定期檢驗,很容易又恢復原本的模式。

「畢竟是爸媽」這句話常出現在諮商中,它隱含了某種不可分割性,讓你脫離不了家庭,也脫離不了痛苦。但不可分割也代表著,倘若脫離家庭,似乎就是不應該。對拯救者來說 這種情況延伸到成人階段後,當遇到一位身處困境的伴侶,便會無意識地勾起童年感受,而且對方愈是墜落,愈覺得有義務將對方救起。透過拯救這位與父母有同樣感受的人,彷彿能重新拯救父母一樣,讓家庭完整。就算一段感情已經結束,也持續沉浸在痛苦中,讓這段感情在內心繼續存活。但也因為維持這種連結與愛的假像而遲遲無法走出痛苦。

因此,若在原生家庭中並未得到足夠的關切,就可能產生對愛偏執的狀況,不論是拯救者還是被拯救者,其實只是渴望愛,渴望有個人待在不遠處,在他累了、慌了、怕了之時,不會拋棄他,而且摸摸他的頭,告訴他:

「不用擔心,就算情況再糟,我都會陪你一起面對。」

有個人能在身旁,點一盞燭火,給他希望。

📚文字出自我的新書《為什麼我們總是愛錯?:梳理你的原生家庭,走出鬼打牆的愛情》

其他人也看了

腳跟又腫又凸?物理治療師:認識哈格倫氏症候群

有些人的腳跟上方較突起,多了一個凸凸的骨刺(有些人天生就有,也有人後來才長),就是哈格倫氏變形,英文常叫 pump bump,刺激到阿基里斯腱周邊的滑液囊,導致滑液囊發炎......

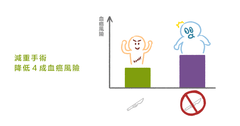

減重手術除了降低心血管疾病風險,也能降低女性的罹癌機率!

許多過重的人,在嘗試許多方法失敗之後,可能會開始考慮進行手術,研究證明,減重手術的好處大於壞處,不僅可以減少未來心血管疾病的發生,降低死亡率,還可以減少癌症的發生......

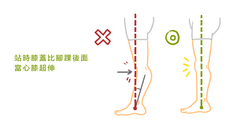

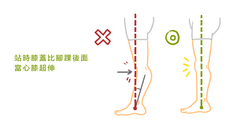

身體不出力讓膝蓋過度往後推,小心膝超伸找上門

正常身體的重心站立時會在膝蓋前方,協助身體做出膝蓋伸直動作達到省力效果,要注意並不是要完全不出力維持膝蓋角度,如果耍廢都不出力維持膝蓋位置,會出現膝蓋過度向後推的狀況......

登入中

wesley chuang

作者

莊博安諮商心理師,現為看見心理諮商所諮商心理師、遠距諮詢平台FarHugs諮詢督導、大專院校與培訓機構精神疾患/情感教育講師。新書《為什麼我們總是愛錯?:梳理你的原生家庭,走出鬼打牆的愛情》。歡迎追蹤 Facebook:標註自由-莊博安諮商心理師 。Instagram:wesley.psy