失能是怎麼發生的?你以為的失能跟事實上不同

許多人以為失能是一個逐步下滑的過程,年齡增長骨質肌肉逐漸流失,等跨過了某一個嚴重度後,這位長者就衰弱無法行走、如廁、上下樓梯了。

確實有些長者的退化是如此,但就我的觀察這僅是少數。

有更多的案例是,本來65歲行動自如的阿姨,在市場滑倒造成脊椎壓迫性骨折,手術雖然成功,但因臥床過久導致肌肉流失,後續的疼痛與虛弱讓她再也無法上下樓梯。

或是,55歲辛勤工作的顧家男人,暈倒在回家的路上,送到醫院檢查出是出血性腦中風,雖然開刀移除血塊,但術後的他再也無法行走。

又有,72歲長期糖尿病的阿公,原本還可以去社區公園散步,卻因為感染了肺炎住院打了兩週抗生素,出院後他的雙腳虛弱到無法自行從床上移位到輪椅上。

運動(包括有氧與阻力訓練)可以在失能的預防上扮演甚麼角色呢?

1. 從源頭阻斷

假使阿姨有長期運動,平衡感比較好,說不定一開始就不會滑倒。即使滑倒,有運動者的骨質也較能抵抗衝擊力,而降低骨折機會。

顧家男人假使有長期運動,他的血壓或許就不會動不動飆破180,也就不會發生腦血管破裂的憾事。

阿公假使有長期運動,或許就不會發生糖尿病。就算無法預防,有運動也會使血糖控制與免疫力好一些,從需住院臥床治療的肺炎,變成門診口服拿藥就好。

2. 就算生病,也不會那麼嚴重

有運動的阿姨即使還是不幸發生了脊椎壓迫性骨折,平時體能良好的她,術後不到一周就放掉拐杖走來走去(我病患的真實案例)

有運動的顧家男人中風後雖然半邊手腳不便,但健側的肌力底子夠,讓他能在足踝輔具與助行器的協助下行走。

有運動阿公雖然住院,但仍能推著點滴架在病房行走,住院第二週不用一直接著點滴,甚至跑到醫院對面吃飯。也因此他的雙腿肌力,沒有因臥床而大幅退化(這是不良示範,住院病患請勿不假外出)

即將邁向超高齡社會的台灣,非常需要超前部署,以運動作為預防失能的第一道防線,請大家不吝分享,一起推廣這個觀念。

其他人也看了

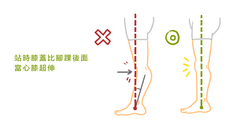

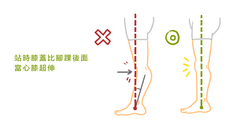

身體不出力讓膝蓋過度往後推,小心膝超伸找上門

正常身體的重心站立時會在膝蓋前方,協助身體做出膝蓋伸直動作達到省力效果,要注意並不是要完全不出力維持膝蓋角度,如果耍廢都不出力維持膝蓋位置,會出現膝蓋過度向後推的狀況......

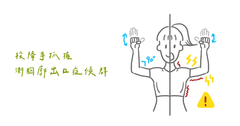

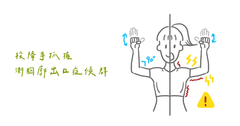

手麻無力找上門?認識胸廓出口症候群

肩頸疼痛、手臂冰冷無力可能源於「胸廓出口症候群」(TOS),常因不良姿勢或反覆動作導致壓迫。TOS分為血管型與神經型,可透過簡易測試檢測並搭配居家運動舒緩症狀......

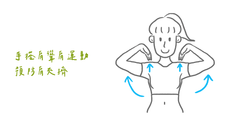

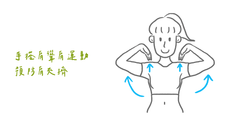

手舉不起來不一定是五十肩!(下)預防肩夾擠的三個動作

肩夾擠常因駝背和肌肉失控導致肩峰下空間減少。缺乏前鋸肌和下斜方肌的協同作用增加夾擠風險,應加強預防並恢復肩峰下的空間......

登入中

思恒 王

作者

王思恒醫師,是一位復健科專科醫師。從醫學院時代開始著迷於健身運動,喜歡以科學角度研究運動/飲食/健康知識,以筆名「史考特」著有網誌「一分鐘健身教室」。 專長為健身、運動營養、運動傷害、疾病預防。曾在林口長庚紀念醫院復健科擔任住院醫師,現在在大台北地區復健科診所執業。