方便性帶來的健康危害--塑膠微粒

早餐買了三明治、豆漿,用塑膠提袋方便拿,午餐的便當也要用塑膠袋,外帶回去公司吃,晚餐叫外送,主餐加飲料用掉兩個塑膠袋,一整天就增加了四個塑膠袋垃圾,這些垃圾,最後都四散在生活環境當中。

「微塑膠」(Microplastic)也被稱為「塑膠微粒」,定義上指的是大小少於 5 毫米的塑膠碎片,無論是塊狀、顆粒狀、片狀、絲狀,可能是被生產出來的,像是塑膠工廠材料被切碎下來的原料,或是塑膠製品經過風吹日曬後無法完全分解、只能變形的碎片。甚至連每天穿的衣服都帶有塑膠微粒,因為目前的衣服大多是合成纖維,研究指出流入海洋的塑膠微粒有 35% 來自人造纖維衣物,每次洗衣服的時候就有七十萬條的纖維流入水中,但是奇怪,我們又不會去喝地下水,這些塑膠微粒怎麼會影響我們健康呢?

是因為食物鏈的關係,根據聯合國環境署(United Nations Environment Program, UNEP)統計,全球每年製造約 3 億噸的塑膠垃圾,而其中 2.67%、約 800 萬噸的塑膠垃圾流入海洋。 浮游生物與海洋生物吃下這些塑膠微粒,再變成我們餐桌上的食物,身為食物鏈最上層的人類體內,當然也就累積不少的塑膠微粒。世界自然基金會

(World Wildlife Foundation)的研究表示,全球平均每人每週會攝取約 5 公克,等同吃下一張信用卡的塑膠微粒。如果按照這樣的速度增加海洋的塑膠垃圾,到了 2050 年,海中的塑膠就會比魚還多,到時候我們吃的究竟是海鮮還是塑膠?

其實目前為止,並沒有顯著研究證實塑膠微粒對人體的危害,但是!台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示,微塑膠屬親油性,容易夾帶如塑化劑、重金屬、戴奧辛和多環芳香烴碳氫化合物等有毒物質,具體健康影響要看攝入的量與種類,小於1.5微米的顆粒會進到血液循環、進入器官,對於健康確實有可能性潛在危險。即使目前研究過少,無法直接指出健康影響範圍,但已有科學家在胎盤中發現塑膠微粒,甚至空氣中也有塑膠微粒,讓專家愈來愈關注這個議題,歐盟宣佈在 2021 年 7 月3 日啟動大規模塑膠禁令,多項一次性塑膠用品,像是吸管、免洗筷、刀叉、碗盤、杯子、棉花棒等,都將被禁售與禁用;未來將逐步擴大範圍,規定在 2025 年前塑膠瓶(PET)至少要含有 25% 再生塑膠,2030 年前則是所有塑膠瓶都必須含有 30% 再生塑膠。

來瞭解一下台灣的限塑政策,從 2002 年宣佈開始分階段限用塑膠袋與塑膠餐具,2013 年台北市和新北市推出「環保二次袋」,2018 年擴大禁止店家免費提供塑膠袋的範圍(但作者還是常常在一些傳統店家得到塑膠袋,菜市場尤其多)以及內用店家限用塑膠吸管,可惜的是截至目前為止,台灣的塑膠產量並沒有顯著減少,尤其是外送產業與手搖杯飲料崛起後,塑膠用量更是明顯增加,荒野保護協會台北分會副分會長賴素燕提到,2019 年的淨灘活動撿到多達 2 萬多根丟棄的塑膠吸管。在方便性與環境保護的兩難之下,需要政府、店家、消費者的互相配合,無論是自備環保餐具、環保提袋,以內用取代外帶,拒絕店家提供的免洗餐具與塑膠袋等等,都是每個人隨手可以做的,畢竟在這場長期的保護環境抗戰中,每個人都很重要。

參考資料:

其他人也看了

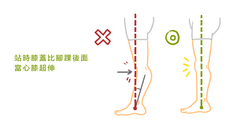

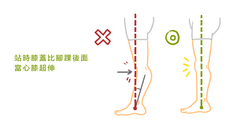

身體不出力讓膝蓋過度往後推,小心膝超伸找上門

正常身體的重心站立時會在膝蓋前方,協助身體做出膝蓋伸直動作達到省力效果,要注意並不是要完全不出力維持膝蓋角度,如果耍廢都不出力維持膝蓋位置,會出現膝蓋過度向後推的狀況......

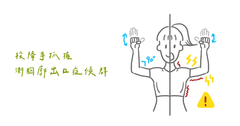

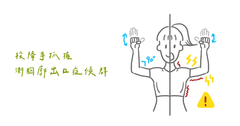

手麻無力找上門?認識胸廓出口症候群

肩頸疼痛、手臂冰冷無力可能源於「胸廓出口症候群」(TOS),常因不良姿勢或反覆動作導致壓迫。TOS分為血管型與神經型,可透過簡易測試檢測並搭配居家運動舒緩症狀......

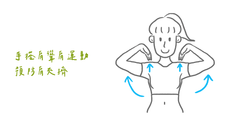

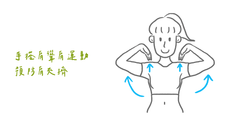

手舉不起來不一定是五十肩!(下)預防肩夾擠的三個動作

肩夾擠常因駝背和肌肉失控導致肩峰下空間減少。缺乏前鋸肌和下斜方肌的協同作用增加夾擠風險,應加強預防並恢復肩峰下的空間......

登入中

Tasha Lo

作者

具備國家考試護理師證照,卻選擇跳脫臨床醫學,希望幫助身邊的人從根本開始照顧健康。 熱愛保健、營養知識、健身,目前在美商公司,擔任營養品培訓講師。windflygirl@gmail.com,更多資訊請見 tashahealth.mystrikingly.com