孩子分離焦慮很正常,先抱緊處理吧!

職業媽媽和全職媽媽的掙扎魚丸醫師都經歷過,粉圓 9 個月去托嬰,芋圓 6 個月去托嬰,心疼嗎?有,在哭著被抱進去,還有回家臉很臭的時候,後悔嗎?沒有,因為那是我們當時深思熟慮討論後最好的決定了。

父母穩定的心態給孩子安定感

父母的不安其實是會影響到孩子,而讓孩子更焦慮,所以,即使我也很焦慮和擔心,在孩子面前仍儘量穩定情緒,並用心觀察孩子在課後的反應,以及給予正向的回應(回家會討拍會哭哭是正常的,用更大的包容去回應)。

在托嬰中心時,孩子語表能力還未發展完全,我也只能透過和老師的互動了解,所幸一路上都遇到有愛的老師們,面對分離焦慮的小小孩,老師的包容和正向的鼓勵也是至關重要,老師和家長一起陪伴孩子成長,對於孩子適應新環境的挑戰都會有所幫助。

分離焦慮是正常.給孩子時間成長

一切說來容易,但真正面對分離焦慮的現場,家長的心裡還是飽受衝擊,尤其是愈小的孩子,需要愈長的時間才能完全適應。回憶我陪伴大寶和二寶那段職場和家庭兩頭燒的日子,每天都是天還微微亮,就趕緊輪流餵完兩個早安配方奶,忙亂中換好衣服並梳洗完畢,再匆匆忙忙地送到幼兒園門口,老師趕緊接手,媽媽就迅速地離開現場。

兩個孩子都經歷了大概 1~2 個月的分離焦慮陣痛期,哭喊著被抱進去教室,二寶還會吐,還好在老師的耐心包容下,隨著年紀增長就越來越穩定了。這個時期的孩子處於不安的狀態,更不能用威脅(再哭!爸爸媽媽就不來接你了),或是用恐嚇(再哭!我就帶你去學校找老師),甚至是誇大恐懼安慰(好心疼喔,抱抱!在學校老師有欺負你嗎?)來處理孩子的情緒。

對嬰兒時期的孩子,就是多抱抱和給予情緒穩定的回饋;若是語表能力不錯的幼兒期,則是多正向的鼓勵和多觀察孩子下課後的反應,以開放性的聊天方式聆聽孩子分享學校的事物,一開始不願意講也沒關係,也可多跟老師互動,從老師端了解學校的情況,由家長主動帶話題和孩子聊天。

其實連大小孩換學校、大人換工作都會有焦慮的情況了,更何況是幼兒呢?當離開熟悉的主要照顧者和環境,到了一個陌生的園所,本來是萬眾矚目的焦點,突然是面對一個老師照顧多個學生的狀態,又沒有熟悉的人,幼兒一定會有一段無法適應的時期。只是分離焦慮的時間有長有短,一般來說,與孩子年齡的成長成反比。當然,若是在嬰兒發展出認生的情緒認之前(約5~6個月大),就已經固定去托嬰或是保母家,焦慮的感覺就會下降,仍記得每天觀察孩子接回家時的狀態,予以正向回應是很重要的事。

嬰兒期建立愛的連結.日後適應能力佳

後來生了桂圓,因決定當全職媽媽,就想等到孩子有語表能力再去幼兒園,原本計畫讀幼幼班,但後來因疫情之故,決定小班再去。由於桂圓 2 歲多去臨托的石化經驗,讓人真的有點擔心,外加或多或少有耳聞「親餵母奶+全職帶孩子從小到大沒有分開超過一天的小孩=去幼兒園會哭哭啼啼陣痛很久」,更是不免惶恐。

不過,從 8 月至今,雖然桂圓偶爾早上還是會碎念「不想去」,但一到學校又帥氣地揹起書包,自己走進教室,還有下課的笑臉迎人,真的有「吾家有女初長成」的感動。這確實印證了理論:在嬰兒期,父母(或主要照顧者)提供一個安全的情感連結(也就是愛的連結),孩子在進入幼兒園時,會有更好的適應能力。等待孩子長大需要時間,只要給予愛的包容,他們一定會振動勇氣的翅膀翱翔,若有分離焦慮,就抱緊處理吧!

預告、陪伴、課後的親子互動與了解是解方,當父母一直就不是一件容易的事,在學習放手的課題中引導孩子以及自我成長。魚丸醫師的阿 Q 快樂放養育兒人生,希望可以療癒 & 同溫到同在育兒路上闖關的各位!

原文連結:分離焦慮就抱緊處理吧!

更多的新訊和微簡報歡迎追蹤我的粉專:魚丸醫師的媽媽經

以及追蹤我的 IG:dr.fishball

圖片出處:Leowalt 李奧華特|藝術工作室

其他人也看了

腰痛膝蓋痛,有可能是髖關節失能導致

常見到髖關節在被動評估角度的時候,明顯受限卡卡,無法流暢轉動,髖關節損傷原因可能來自:周邊構造彈性減弱、不對稱長短腳與髖關節肌肉不平衡......

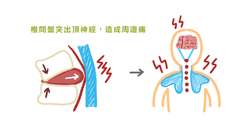

落枕其實是椎間盤突出!落枕拉脖子有效嗎?

每個人一生中一定都會得過的一種病-「落枕」,其實也是椎間盤突出。一個晚上的不對稱姿勢,也會讓椎間盤漸漸突出......

肩頸痠痛、膏肓痛、手臂痛?物理治療師:可能是椎間盤突出

椎間盤就像裝了水的皮球,承載著來自上下兩節椎體的壓力,當壓力不平衡的時候,椎間盤就會被推向一邊,但在椎體後方有一條強壯的韌帶-後縱韌帶會擋住向後突的椎間盤......

登入中

醫師 魚丸

作者