挑選音響的第一步,隔音

如果還沒有花大錢購入昂貴的音響設備,那先別急著買!讀完這篇文章會發現,即使是平價音響,只要動動手改變一下室內空間的格局跟傢俱擺設,就可以在聽覺品質上獲得大幅改善。

如果已經花了不少錢在昂貴的音響設備上,那更要好好讀完這篇文章;在搞懂本篇的內容以後會發現,原來手上的音響設備有這麼棒的聲音品質,以前竟然沒有讓它們發揮該有的實力。聲音很現實,也很科學。

從發出聲音的源頭,到聲音在空氣中傳遞,一路進到我們的耳朵裡面,這中間路徑上發生的所有事情,都會影響到我們最終的聆聽品質。本篇我們不提擴大機、不提揚聲器,只講「空間」。空間的大小、幾何形狀、牆面的材質、室內傢俱物件的擺設,對於從喇叭發出聲音以後,到傳遞進入我們耳朵的過程,有著重大的決定權!吸音與隔音要在居家空間裡做聲音的處理,大多數人會先提出的問題通常都是:「我怕聽音樂太大聲吵到家人、吵到鄰居,要怎麼幫空間隔音?」接著,有超過一半的人,腦海中會直接聯想到樂團練團室牆壁上貼滿了黑色吸音棉的畫面!再來,就會很自然的脫口而出:「那種練團室的黑色隔音棉,是不是買來貼在牆壁上就有隔音的效果?」

這是個經典到不行的問題。儘管每個人的個性不盡相同,但大腦的結構卻異常相似,在剛從門外漢踏進音響空間這個領域的那一刻,每個人腦中會想到的問題幾乎都一模一樣。

首先,世界上沒有隔音棉這種東西。練團室牆上貼的那種黑色海綿,它就是最普通、最一般的海綿、二十世紀以後人類最常使用的化工產品之一。不是什麼特殊隔音吸音材質,只是剛好被製成黑色而已。

吸音,只是一個隨處可見的物理現象,並不是什麼了不起的事情。基本上,不需要什麼特殊材料或高端技術,所有的棉類都具有吸音的效果。更正確的說,所有的「軟物質」都具有吸音的效果。衣服、棉被、窗簾都可以吸音,實在未必非得要棉類不可。而隔音呢?它真的是一件非常困難、造價昂貴的大工程!吸音和隔音,其實是完全兩碼子事情。真正的隔音,重點在於「隔絕固體傳音」與「隔絕空氣」。因為在建築物裡面,聲音傳遞的介質,一種是牆壁、樓板這些固體在傳音,另一種就是空氣了。隔絕固體傳音是浩大的工程,你可能會聽說過高端的錄音室是蓋成「房中房」--在房間裡再打造一個新的房間,用鋼絲懸吊起來,讓這個裡面的房間的上、下、左、右、前、後六個面都不會接觸到大樓的建築本體,這就是為了隔絕固體傳音而設。房中房的造價很高昂,而且蓋完房間會變小,一般預算不高的隔音工程,通常不會做這件事情。

預算比較有限的隔音工程,能做到隔絕空氣,就已經算是相當優秀了,大多數施工的重點都是在處理門縫、窗縫、空調管線漏音的問題。最終目的 就是要把整個房間做到「密不通風」。 看到這裡,我們應該會終於理解,世界上沒有完美的隔音,只能追求「好一點的隔音」。 好一點的隔音,以一般建築空間來說,如果能做到剛剛所說到的門縫、窗縫盡可能的密不通風,剩下要注意的就是牆、隔音門、隔音窗的材質與等級了。 一般房間的隔間牆,大多是磚牆或是輕隔間。要隔音效果好,就得是紅磚牆,而且砌磚的時候,磚縫的處理必須非常緊密。更專業的做法會用雙層紅磚牆,中間塞入岩棉或玻璃纖維棉,來達到最佳的隔音效果。施工比較簡便的白磚,因為磚體比較輕,密度比較低,隔音效果就明顯不如紅磚。至於輕隔間牆,那是兩面的木板或是矽酸鈣板釘成,中間是中空的,隔音效果自然又更差了。 有一種比較便宜的做法是在輕隔間牆的兩面矽酸鈣板中間,塞入岩棉或玻璃纖維棉,讓這些棉類軟材質在牆內達到一定吸音效果。這種工法,也經常在坊間被稱為「隔音牆」,但這其實不是真的達到隔音的效果,只能說是降低音量而已,大多數的 KTV 就是用這種方式來施作隔間。

其他人也看了

腳跟又腫又凸?物理治療師:認識哈格倫氏症候群

有些人的腳跟上方較突起,多了一個凸凸的骨刺(有些人天生就有,也有人後來才長),就是哈格倫氏變形,英文常叫 pump bump,刺激到阿基里斯腱周邊的滑液囊,導致滑液囊發炎......

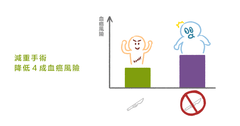

減重手術除了降低心血管疾病風險,也能降低女性的罹癌機率!

許多過重的人,在嘗試許多方法失敗之後,可能會開始考慮進行手術,研究證明,減重手術的好處大於壞處,不僅可以減少未來心血管疾病的發生,降低死亡率,還可以減少癌症的發生......

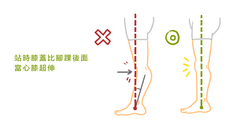

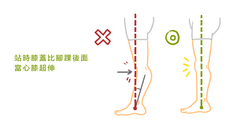

身體不出力讓膝蓋過度往後推,小心膝超伸找上門

正常身體的重心站立時會在膝蓋前方,協助身體做出膝蓋伸直動作達到省力效果,要注意並不是要完全不出力維持膝蓋角度,如果耍廢都不出力維持膝蓋位置,會出現膝蓋過度向後推的狀況......

登入中

音響入門誌 Soundbody

作者

德川音箱為減少消費者盲目摸索的過程,提供音響入門者的科普知識與音響設備資訊整合,所規畫的一系列音響入門雜誌。每期都結合了專業嚴謹的音響科學小知識與富含童趣感的音響玩具。一套共三集,分別是揚聲器、藍牙擴大機、DAC耳機擴大機,內容循序漸進,淺顯易讀,幫助您更輕鬆地進入音響世界。