睡眠對孩子來說非常重要,五招協助孩子睡得更好

很多人問:搖籃曲到底有沒有用呢?走進唱片行甚至在網路上琳瑯滿目的 CD,多得讓人眼花撩亂,那到底什麼搖籃曲是最好用的呢?

唱搖籃曲是一件長久以來世界各國的傳統,這是在寶寶跟媽媽間最自然的互動方式,舒服的人聲能夠讓寶寶們得到休息,也可以讓負面的情緒慢慢轉變。寶寶最開始感覺溫暖及同行力量的感受,在透過這樣的活動中可以提供。

在唱搖籃曲的當下,寶寶與爸爸媽媽的互動行為(觸摸、聲音、眼神交流等等)也是很重要的一環,並非只有搖籃曲本身是重點而已。對於爸爸媽媽本身,透過每晚唱搖籃曲與孩子的互動,也可以讓爸爸媽媽們更能感受到孩子與自己相處的溫暖。

關於搖籃曲,無論是用哼的、唱的,我們都可以讓它變成音樂。以下也給爸爸媽媽們一些睡前唱搖籃曲的建議:

-

簡短、重複主題及保持音域:

想想看當我們休息的時候在聽音樂,音樂突然變大聲,或者是突然起伏很大,我們的情緒會不會跟著起伏呢?甚至有的時候原本有的睡意一不小心就被趕跑了,對孩子來說也是一樣。所以建議爸爸媽媽使用簡單的旋律,不斷重複同樣的旋律即可,在音域上也不要有太大的起伏,盡量保持窄一點的音域,建議不要太高音,讓自己唱得舒服,寶寶也聽得舒服喔。

-

孩子的喜好:

對於孩子聽了就不喜歡的旋律,如果硬是要拿來用,其實對孩子來說也不見得是有幫助的。從大人來看,我們都有自己的喜歡,而當聽到自己喜歡的音樂時,我們也會特別舒服開心,對於孩子也是一樣的道理。所以爸爸媽媽可以多方嘗試看看,找到一個屬於自己孩子的搖籃曲喔。

-

固定時間及歌曲:

每天睡前固定唱給孩子聽,就算只有五分鐘的時間,也夠了。歌詞的部分可以用哼唱的方式,也可以加入簡單易懂的歌詞。除此之外,也建議爸爸媽媽們用同一首歌曲,讓孩子可以慢慢地意識到,晚上就是該睡覺的時間了。

-

搭配音樂:

有些爸爸媽媽跟我說:「但是我不會唱歌,唱歌好難聽,我怕寶寶聽到會更難睡」。如果爸爸媽媽對於自己的歌聲真的很沒自信、很介意的話,建議爸爸媽媽可以放小小聲的搖籃曲在背景,自己再跟著輕輕哼,不需要大聲,但建議爸爸媽媽還是要親自唱給孩子聽喔。

-

享受時光:

當爸爸媽媽在唱搖籃曲的同時,可以與孩子做一些肢體接觸,並且跟孩子的距離可以靠近一些,例如:抱著寶寶搖一搖或者幫孩子拍一拍等等。讓自己清楚的知道自己正在享受與分享溫暖的時光。

其他人也看了

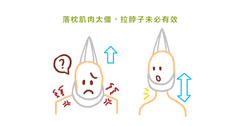

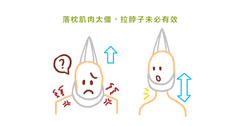

落枕其實是椎間盤突出!落枕拉脖子有效嗎?

每個人一生中一定都會得過的一種病-「落枕」,其實也是椎間盤突出。一個晚上的不對稱姿勢,也會讓椎間盤漸漸突出......

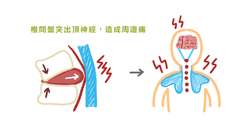

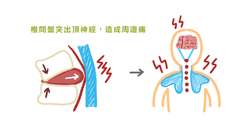

肩頸痠痛、膏肓痛、手臂痛?物理治療師:可能是椎間盤突出

椎間盤就像裝了水的皮球,承載著來自上下兩節椎體的壓力,當壓力不平衡的時候,椎間盤就會被推向一邊,但在椎體後方有一條強壯的韌帶-後縱韌帶會擋住向後突的椎間盤......

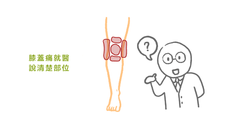

膝蓋痛比你想得更複雜!膝蓋痛就醫該注意的事

田徑場還是河濱,都可以看到呼嘯而過的跑者和騎士,同時診間也出現越來越多膝蓋痛的人,到底該如何尋求協助與常見的膝蓋往內夾問題與治療方向......

登入中

音樂治療師 廖珮岐

作者