體能結構四大型!四種不同型該如何訓練體能?

〈體能訓練師這麼說:身體組成能力就像堆積木〉一文中提到身體的能力,就像是在堆積木一樣,先求良好的地基,才可以一步一步往上堆疊,達到需要的高度。這篇就要舉四個常見的類型,大家可以看看自己是哪一類型喔!

一、身體健康但訓練量過量、基礎動作能力不足但追求過多進階能力

常見於「運動選手、體育班的學生」,儘管年紀較輕、身體恢復能力好,但長期的過度訓練,在每天訓練 6~8 小時下,再健康的身體(第一層積木)可能在還沒達到理想運動表現(理想高度:虛線),就會先整個垮掉,或者說,在追求更多的體適能項目前(第三、四層積木),應該先把基礎動作能力如穩定性、活動度等準備得更充足(第一、二層積木)。

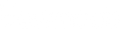

二、身體不健康、結構仍有受損,就開始訓練

常見於「操之過急的病患或運動愛好者」,可能網球肘的肌腱還沒痊癒、足底筋膜還在發炎等,就給過多或強度過高的訓練(復健運動、運動治療則不在此限內),這就像第一層積木是塊三角形,怎麼堆東西上去都會倒,連跑步都會痛,更不用談可以在籃球場上盡情發揮(目標、虛線)。

三、身體健康,但動作能力、體適能不足

「週末戰士(weekend warrior)」、「沒有運動、訓練習慣的人」常會有這類的狀況,這些人的身體是健康的,但僅限於健康、能在日常生活中沒有什麼障礙。如果需求是「爬百岳、打完網球隔天不會痠痛、參加路跑活動」等,就需要額外的運動訓練來增強體適能,例如肌力、心肺耐力等。在人口老化、科技發達下,會越來越多這類的族群,久坐、衰老會讓身體能力逐漸下降,雖然還算是健康的,但若要想要跟同伴爬山、潛水、週末打球(目標、虛線),只有身體健康(第一層積木)是不夠的,需有更多的動作能力、體適能等(後續堆疊的積木)。

四、衰老、受損的身體結構,但有循序漸進的訓練

老化或因為意外造成不可逆的結構損傷,確實可能讓身體如以前健康,但在適當、適量的訓練下,還是能逐漸達成較簡易的目標。對 80 歲脊椎壓迫性骨折的阿公來說,不需要在籃球上奔跑,但目標是抱孫子、跌倒在地時能自行站起來(較低的虛線),在適量的訓練下,也能建立足夠的動作能力及體適能(較小塊的積木)。

其他人也看了

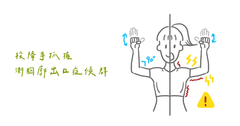

手麻無力找上門?認識胸廓出口症候群

肩頸疼痛、手臂冰冷無力可能源於「胸廓出口症候群」(TOS),常因不良姿勢或反覆動作導致壓迫。TOS分為血管型與神經型,可透過簡易測試檢測並搭配居家運動舒緩症狀......

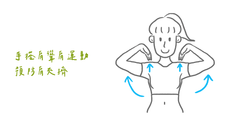

手舉不起來不一定是五十肩!(下)預防肩夾擠的三個動作

肩夾擠常因駝背和肌肉失控導致肩峰下空間減少。缺乏前鋸肌和下斜方肌的協同作用增加夾擠風險,應加強預防並恢復肩峰下的空間......

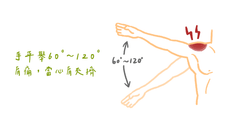

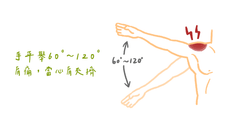

手舉不起來不一定是五十肩!(上)認識肩夾擠症候群

肩夾擠症狀最有名是疼痛弧,只有在60-120度才比較疼痛,在接近頭部的角度好像又沒有明顯的症狀,但隨夾擠所造成的肌腱炎越來越嚴重甚至斷裂,就有可能會造成全部角度都會疼痛......

登入中

Jack Chen

作者

陳曉謙物理治療師。國立臺灣大學物理治療學系 學士/碩士。美國肌力與體能協會 肌力與體能訓練師 (NSCA-CSCS)。世大運中華台北代表隊物理治療師。盧彥勳國際網球俱樂部-物理治療師/肌力與體能訓練師。希望透過所學,將運動醫學、運動科學、運動訓練等知識,用最簡單的語言分享給所有人。他的部落格: https://jackchen.sport.blog/