運動營養博士:增加肌肥大的 8 個關鍵(下)

不論是健美選手,還是舉重、健力選手,都必須有一段「肌肥大」的訓練週期。而肌肥大效果就是看總訓練量。〈運動營養博士:增加肌肥大的 8 個關鍵(上)〉一文中介紹了 4 個可以增加肌肥大效果的建議,今天要再介紹另外 4 個給大家!

五、訓練頻率

無差別,但高頻率比較可以拉訓練量。

如果是訓練量相等的情況,頻率多少其實並不影響。但增加訓練頻率,好比一週六練或一天兩練,因為中間有插入休息時段,能做到的總訓練量可以更多,因此可以提升肌肥大效果。對於每天泡健身房卻沒進步的人,其實更要看看是否真的有達到訓練量的提高,才是關鍵。

六、全身訓練

全身訓練與分部位訓練各有支持。

全身訓練的科學支持,來自於觀察到只要總訓練量相等,肌肥大結果無差異;但分部位訓練因為可以避開「延遲性酸痛」帶來的訓練品質與總量的下降,因此分部位訓練比較好。建議還是選擇分部位訓練,因為疼痛感會讓身體下意識下調力量輸出,來保護肌肉,所以無形中訓練量是會下降的。

七、菜單組數

一次 16~28 組。

通常新手的組數比較少,而老手比較多,另外還是要看肌腱強度,肌腱強度愈強,單位時間內能吃下的訓練量就可以愈高,目前平均16~28組,是被認為一次訓練的最佳組數區間。所以一次訓練都 4 組的話,4~7 個動作為建議範圍。提醒!不是上限 7 組最好,要考慮肌肉恢復時間,肌肉有足夠恢復才是成長關鍵。

八、肌力訓練

需要大重量與否各有支持。

有些文獻證實,包含大重量訓練的訓練菜單,對於白肌組成最多的大腿肌肉,等訓練量下肌肥大成長比較好;但也有許多文獻做不出差異。因次建議深蹲、硬舉這兩個動作可以有大重量組數,其他動作一樣優先追求總訓練量即可。

漸進式訓練

即使講了這麼多加分項目,總訓練量似乎還是不可撼動的大原則,就跟減重就是需要熱量赤字一樣。對於尚未看到進步的人,建議可以用 Excel 紀錄自己的動作、重量、組數及次數,如果能看到自己總訓練量有維持,每一次小週期結束後,試著提升一點重量、組數或次數,配合吃與睡的補充,相信大家都可以變成超級大肌肌。

想看更多,可以到臉書粉專:運動營養博士 Jimmy 去看看唷!

其他人也看了

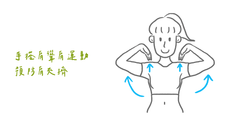

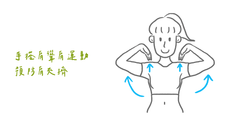

手舉不起來不一定是五十肩!(下)預防肩夾擠的三個動作

肩夾擠常因駝背和肌肉失控導致肩峰下空間減少。缺乏前鋸肌和下斜方肌的協同作用增加夾擠風險,應加強預防並恢復肩峰下的空間......

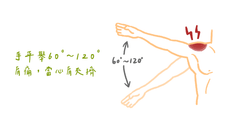

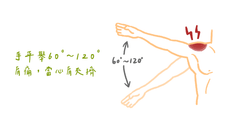

手舉不起來不一定是五十肩!(上)認識肩夾擠症候群

肩夾擠症狀最有名是疼痛弧,只有在60-120度才比較疼痛,在接近頭部的角度好像又沒有明顯的症狀,但隨夾擠所造成的肌腱炎越來越嚴重甚至斷裂,就有可能會造成全部角度都會疼痛......

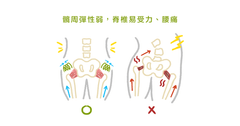

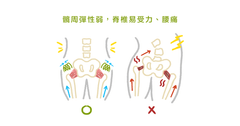

腰痛膝蓋痛,有可能是髖關節失能導致

常見到髖關節在被動評估角度的時候,明顯受限卡卡,無法流暢轉動,髖關節損傷原因可能來自:周邊構造彈性減弱、不對稱長短腳與髖關節肌肉不平衡......

登入中

Jimmy 運動營養博士

作者

運動營養教練 Jimmy。Nutrition Ph. D. 營養博士、ACE-CPT 國際私人健身教練、CKC 國際臨床壺鈴教練、CTSSN 運動營養專業認證。歡迎追蹤他的臉書 https://www.facebook.com/jimmy79103