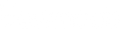

「物理治療師」教的運動 vs 「教練」教的運動

「物理治療師做的,像是先把第一塊積木放正,接下來再由教練把積木依序堆高,如果第一塊積木是放歪的,堆到特定的高度就會垮下。」

「運動治療就像是先把拋錨的車修好,運動訓練像是把能開的車改的又快又強。」

時常,會聽到治療師們說:「健身教練教的我們也會」或者,教練說:「治療師教的運動我們也會」。

自己一直都認為這是一個光譜的概念,兩個專業之間必定有重疊的地方,各自有各自的必修課程,但也可以往彼此的領域繼續學習。在這邊是想分享,物理治療師在學校的必修課程中,學到的運動治療或治療性運動,主要重點是什麼也與教練所學差異最大的部分。

一、從「受傷」到「健康」

當特定的身體部位是「受傷」的狀態,或「不健康」,會屬於醫療人員的範疇,「受傷往健康的路程」稱為復健,因此,達到此類目的的訓練都稱為復健訓練。例如肌肉拉傷、韌帶扭傷、肌腱炎等,在結構上沒有到百分之百的癒合,會需要更精準地安排訓練劑量、注意病患的症狀及反應等。但一般來說,沒有受傷的其他部位,則可以由教練、肌力與體能訓練師持續訓練,並跟醫療人員保持密切溝通。

二、從「未活化」到「活化」

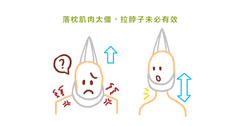

當受傷的部位已經痊癒了,但在受傷期間,不管是患部比較少使用或是神經反射的保護作用,都可能讓已經痊癒的肌肉或軟組織「裝死」,可以想像成軍隊的傷兵都恢復了,但是不願意上場打仗,所以如何活化裝死的肌肉(Muscle activation)亦需要特定的運動治療方式。例如:肌肉再教育(muscle re-education)、本體感覺誘發技術(PNF)等。

未活化的現象不只是出現在受傷後,也會出現在長時間維持同一姿勢(久坐)或反覆重複同一動作的族群(運動員)等,這類族群可能會抱怨「長期的痠痛、緊蹦、怪怪的感覺」,其中原因可能是「肌肉未活化或裝死,導致周遭肌肉需要幫更多忙,最後造成過勞」。

三、從「不協調」到「和諧」

當肌肉有適度活化時,至少不再裝死,跟鄰近肌肉的「配合、協調」就很重要。不管是網球的正拍、重訓的深蹲、舉重的抓舉,要做出一個漂亮的動作是由「多個身體部位及肌肉,在適當的時機點、出適當的力」。就像合唱團一樣,每個人在樂譜中的不同時間點、唱出剛好的音量。

上述所說的三個概念,自身認為是運動治療的的核心要素,當完成這個部分,自己就能安心地交付給教練,而若有其他狀況發生,再轉介回來即可。現在坊間有許多課程,會涵蓋活化、動作時序的相關知識,但就如前面所述,各個專業專精或所花費在特定領域的時間不同,在這邊提供的是本身認為物理治療師的核心,但如果是重訓的動作技巧、週期性訓練、肌力與體能訓練,這些並不包括在物理治療師必修課程範圍內。

其他人也看了

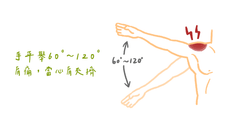

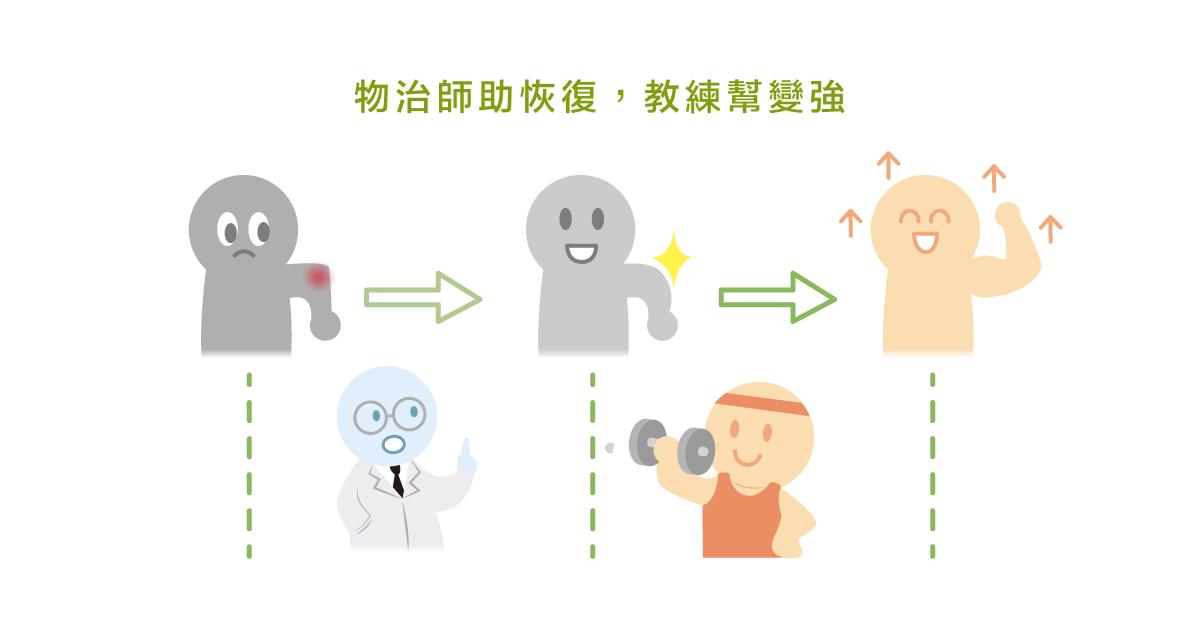

手舉不起來不一定是五十肩!(上)認識肩夾擠症候群

肩夾擠症狀最有名是疼痛弧,只有在60-120度才比較疼痛,在接近頭部的角度好像又沒有明顯的症狀,但隨夾擠所造成的肌腱炎越來越嚴重甚至斷裂,就有可能會造成全部角度都會疼痛......

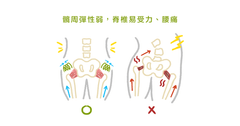

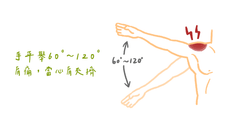

腰痛膝蓋痛,有可能是髖關節失能導致

常見到髖關節在被動評估角度的時候,明顯受限卡卡,無法流暢轉動,髖關節損傷原因可能來自:周邊構造彈性減弱、不對稱長短腳與髖關節肌肉不平衡......

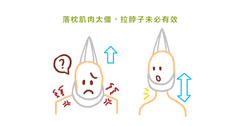

落枕其實是椎間盤突出!落枕拉脖子有效嗎?

每個人一生中一定都會得過的一種病-「落枕」,其實也是椎間盤突出。一個晚上的不對稱姿勢,也會讓椎間盤漸漸突出......

登入中

Jack Chen

作者

陳曉謙物理治療師。國立臺灣大學物理治療學系 學士/碩士。美國肌力與體能協會 肌力與體能訓練師 (NSCA-CSCS)。世大運中華台北代表隊物理治療師。盧彥勳國際網球俱樂部-物理治療師/肌力與體能訓練師。希望透過所學,將運動醫學、運動科學、運動訓練等知識,用最簡單的語言分享給所有人。他的部落格: https://jackchen.sport.blog/