放棄有時也是必要的(下):給生命一點彈性!妳不需要總是完美

〈放棄有時也是必要的(上):因為三個孩子「收納女王」也放棄整理了?〉一文中,提到了收納女王近藤麻理惠在專訪中提到因為小孩而放棄整理家裡了。

當自己以為擅長的事情卻再也不擅長(或無法擅長),有什麼反應?

如果這件擅長的事剛好又被自己視為自我價值來源,那打擊勢必更大,挫敗、不安、愧疚、憤怒都是很常出現的情緒反應。

因為我們習慣抓住幾個特質,用以建立起「自己」,就像是每一個人常被問:你有什麼優點?你的個人特質是?你喜歡什麼?當這些事情消失或遭受打擊時,自然也會牽連到自我價值,我們會自我懷疑,後悔當時的抉擇、憤怒他人的話語、不安於現狀,擔心自己已經不夠好了,擔心別人不會再喜歡自己、擔心自己不再有價值。

所以其中一個可以思考的方向是:「變化」,我們能否接納生命與自身的變化?當變化出現,有沒有機會用彈性與接納看待改變?

即使我們可能不一樣了,有不同的標籤、不同的專長與特質、不同的生活模式,我們是不是能夠接受「我還是我」?

變化有點像是在既有的顏料桶中又倒入新的顏料,剛開始有點不和諧,或許有些人會怒斥這個改變,拼了命想把新的顏色撈走,但顏色始終會產生改變,新的顏色或許也很美,不是嗎?

趁此機會,剛好有個機會可以做點反思,對你來說你的自我價值建立於何處?假使來個變化帶走這件事,自己是否還有其他可供立足的價值來源?或者你會如何去應對這些失落與挫折?

另外,也有些提醒或許可以更增進對於變化的忍受力:

-

更多元的去體驗生活,做許多嘗試與新經驗,並從中發掘更多不同的自己。

-

對「一定」、「必須」等規則放鬆,理解事情總是可能會出錯,但這不代表自己錯了。

是的,我不完美,但這無損我的價值!

轉載自發瘋心理師,有興趣可以去看看唷!

其他人也看了

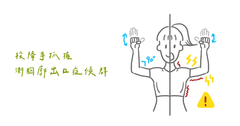

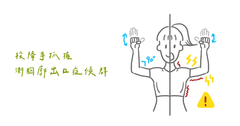

手麻無力找上門?認識胸廓出口症候群

肩頸疼痛、手臂冰冷無力可能源於「胸廓出口症候群」(TOS),常因不良姿勢或反覆動作導致壓迫。TOS分為血管型與神經型,可透過簡易測試檢測並搭配居家運動舒緩症狀......

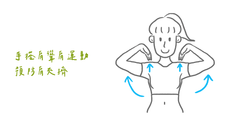

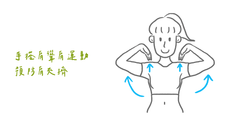

手舉不起來不一定是五十肩!(下)預防肩夾擠的三個動作

肩夾擠常因駝背和肌肉失控導致肩峰下空間減少。缺乏前鋸肌和下斜方肌的協同作用增加夾擠風險,應加強預防並恢復肩峰下的空間......

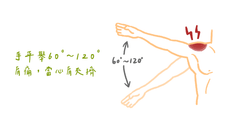

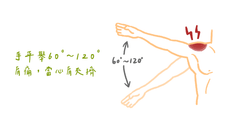

手舉不起來不一定是五十肩!(上)認識肩夾擠症候群

肩夾擠症狀最有名是疼痛弧,只有在60-120度才比較疼痛,在接近頭部的角度好像又沒有明顯的症狀,但隨夾擠所造成的肌腱炎越來越嚴重甚至斷裂,就有可能會造成全部角度都會疼痛......

登入中

鄧善庭 諮商心理師

作者