皮蛇纏上痛不欲身!止痛藥都緩解不了的「帶狀疱疹病毒」

疫情解封之後,口罩令跟著解封,不過台灣的路上還是可以看到習慣戴著口罩的人,其實在公眾場合戴口罩是保護自己的好習慣,可以防範新冠病毒、流感、肺炎等由飛沫傳染的流行疾病,不過無法防範一個成人常見疾病,就是「帶狀疱疹病毒」,也是大眾俗稱的「皮蛇」。

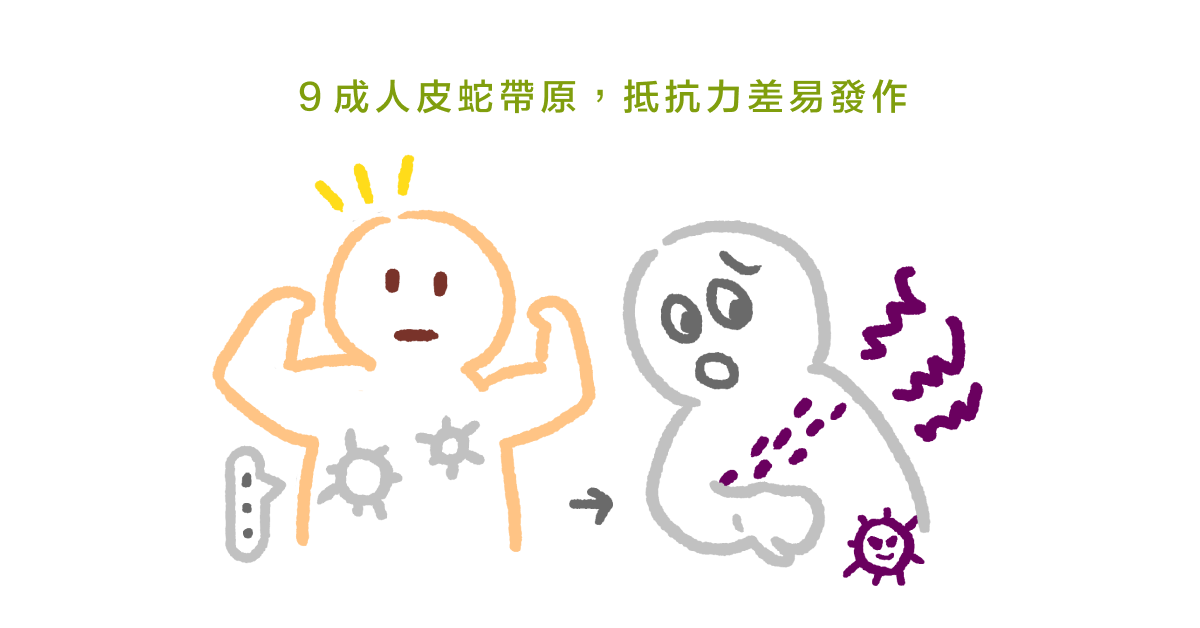

帶狀疱疹好發於 50 歲以上、患有糖尿病或其他慢性病、有癌症病史、生活壓力大、曾確診COVID-19 的族群。帶狀疱疹其實是由水痘病毒引起的,病毒感染過並不會直接消失,而是潛伏在體內長達數十年之久,在身體免疫力下降時跑出來作亂,有研究顯示,大約 90% 的人體內都潛伏著水痘病毒。

帶狀疱疹就像不定時炸彈埋在身體,伺機而動,自身能做的就是照顧好自己的免疫力,來防範這顆不定時炸彈。根據衛福部研究統計,國民在 50 歲後得到帶狀皰疹機率,會隨著年齡逐年增加增加,60 歲、70 歲逐年攀升,80 歲以上的民眾幾乎每 3 人就有 1 人曾有過帶狀皰疹,顯示人到了中高齡免疫力會下降,得到帶狀皰疹的機率就會增加,應更加注意自身免疫力。

除了年紀之外,還有一個帶狀疱疹的風險因素,即是常見的慢性病,台灣成年人糖尿病盛行率約為 9.8%,可以說平均每 10 人就有 1 位是糖尿病患者,其中有 85% 以上是第二型糖尿病。血糖控制不佳的情況會使人體抵抗力下降,因此比一般人還容易得到帶狀皰疹,根據統計,台灣帶狀疱疹患者當中,每五位就有一位是糖尿病患者。另外像是心血管疾病、腎臟疾病、慢性阻塞性肺炎,也都會連帶影響身體免疫力,增加至少 20% 的帶狀疱疹風險。

這麼常見的疾病,很可怕嗎?在剛開始發病時,皮膚會出現灼熱、疼痛感,有人會伴隨類似感冒的疲倦感、喉嚨痛、畏寒等症狀,皮膚疼痛區域通常沿著體表感覺神經分佈,可能在單邊軀幹或是四肢、臉部,接著這些疼痛部位會開始出現紅斑、水泡,這些症狀部位會帶來劇烈的疼痛感,有時候甚至影響睡眠,因為翻身也會覺得疼痛。接著 2~4 週左右疱疹慢慢消退,不過大約有 10~15% 的人會留下後遺症,即使水泡消退了卻還留著一些症狀,像是神經痛、神經受損,後遺症的症狀可能會長達一年,甚至更久,神經痛的感受只有曾經歷過的人才知道怎麼形容,好像有針不斷在皮膚上面刺,吃止痛藥也沒有太大幫助,不得不慎重對待。

罹患帶狀疱疹時,初期應積極使用抗病毒藥物介入治療,可以前往醫院的神經內科或是皮膚科得到專業協助。50 歲以上的台灣民眾也可以自費施打帶狀疱疹疫苗,接種後可以大幅減少罹患機率,以及罹患帶狀疱疹後的神經痛機率,可前往就近的診所或是醫院詢問,目前新型的疫苗需打兩劑,費用大約是一萬七。透過日常生活維持免疫力也是很重要的一環,每天攝取新鮮的蔬菜水果,每週至少 3 次的運動,且每次要有 30 分鐘以上,最重要的是,充足的睡眠,熬夜的狀況下會讓身體免疫力更差,更容易生病與感染,身心皆平衡的情況下,就能守住身體的免疫力。

參考資料:

其他人也看了

腳跟又腫又凸?物理治療師:認識哈格倫氏症候群

有些人的腳跟上方較突起,多了一個凸凸的骨刺(有些人天生就有,也有人後來才長),就是哈格倫氏變形,英文常叫 pump bump,刺激到阿基里斯腱周邊的滑液囊,導致滑液囊發炎......

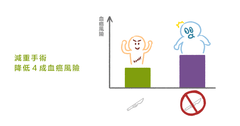

減重手術除了降低心血管疾病風險,也能降低女性的罹癌機率!

許多過重的人,在嘗試許多方法失敗之後,可能會開始考慮進行手術,研究證明,減重手術的好處大於壞處,不僅可以減少未來心血管疾病的發生,降低死亡率,還可以減少癌症的發生......

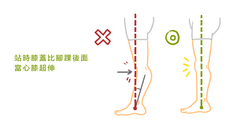

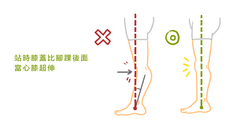

身體不出力讓膝蓋過度往後推,小心膝超伸找上門

正常身體的重心站立時會在膝蓋前方,協助身體做出膝蓋伸直動作達到省力效果,要注意並不是要完全不出力維持膝蓋角度,如果耍廢都不出力維持膝蓋位置,會出現膝蓋過度向後推的狀況......

登入中

Tasha Lo

作者

具備國家考試護理師證照,卻選擇跳脫臨床醫學,希望幫助身邊的人從根本開始照顧健康。 熱愛保健、營養知識、健身,目前在美商公司,擔任營養品培訓講師。windflygirl@gmail.com,更多資訊請見 tashahealth.mystrikingly.com